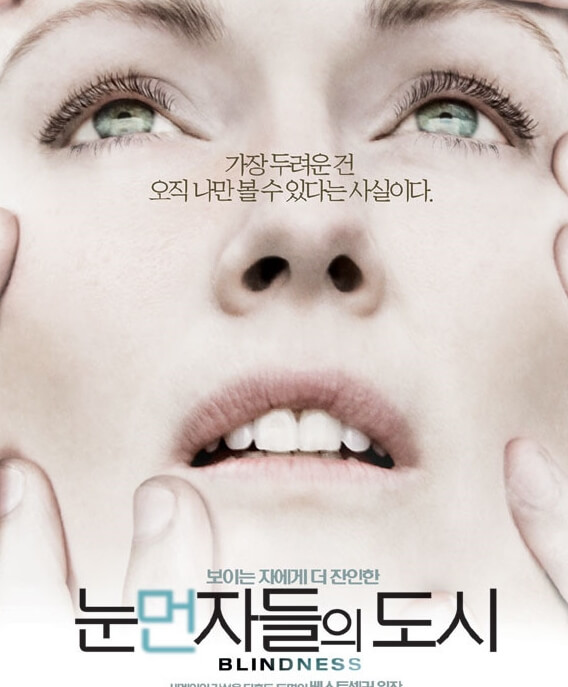

갑자기 전 인류가 ‘보이지 않게’ 된다면 어떤 일이 벌어질까? 《눈먼 자들의 도시》는 실명이라는 재난을 통해, 인간의 본성, 욕망, 그리고 공동체의 붕괴를 적나라하게 보여준다. 극한 상황에서 희망을 놓지 않은 한 여인의 이야기, 인간성에 대해 깊이 묻는 작품이다.

👁️ ‘눈이 먼 사회’, 보이지 않기에 더 잔인한 세상

이야기는 한 동양인이 갑작스럽게 시력을 잃으면서 시작된다. 그의 시력 상실은 단순한 의료적 문제가 아니라, 일종의 감염처럼 퍼지며 국가 전체가 패닉에 빠지게 된다. 정부는 이들의 격리를 선택하고, 실명자들은 수용소에 감금된다.

이 수용소 안에서 벌어지는 인간 군상의 모습은 충격 그 자체다. 누가 먼저 실명했느냐보다, ‘앞이 보이지 않는다는 이유’로 얼마나 쉽게 인간이 인간다움을 잃을 수 있는지를 영화는 무자비하게 보여준다. 통제 불능의 환경, 악용되는 권력, 그리고 여성을 향한 성적 착취까지.

이 모든 상황은 단 하나, ‘앞을 볼 수 없다’는 설정 하나에서 시작된다. 단순한 신체적 결함이 아니라, 도덕적 시력의 상실을 상징하는 메타포다. 눈이 멀었기에, 사람들은 거리낌 없이 폭력을 행사하고, 도덕을 버리고, 짐승처럼 변한다. 하지만 바로 그 안에서, 유일하게 시력을 유지한 줄리아는 ‘사람’을 잃지 않기 위해 싸워나간다.

🧕 유일하게 ‘보는 자’ – 줄리아의 분투

줄리아는 세상의 혼란 속에서도 끝까지 시력을 잃지 않는다. 하지만 그녀는 이를 숨긴 채 남편 마크와 함께 수용소에 들어간다. 그녀는 타인의 불행을 ‘지켜보는 자’가 아니라, 함께 살아가는 ‘행동하는 자’로 존재한다. 불합리한 통제에 맞서고, 여성들을 보호하며, 점점 절망에 빠지는 이들에게 희망이 된다.

영화는 이 줄리아의 시점을 통해, 시력의 유무가 아닌 ‘인간성’의 유무를 이야기한다. 보인다고 모두 사람이 되는 것이 아니고, 보이지 않아도 사람다움을 지킬 수 있다. 줄리아는 이런 희망의 상징이자, 현실적 지도자다. 그녀가 없었다면, 수용소는 곧 지옥 그 자체로 끝났을 것이다.

특히, 성 착취를 감수하고 생존을 선택했던 여성들의 고통, 그리고 줄리아가 그들을 위해 복수를 감행하는 장면은 이 영화의 감정적 정점을 이룬다. 줄리아는 두목의 목을 베며 말한다. “우리는 인간이다.” 이 말은 영화 전체를 관통하는 핵심 메시지다. 절망 속에서도 인간임을 잊지 말아야 한다는 강렬한 외침.

🌀 재난이 드러내는 것은 병이 아닌 본성

영화의 재난은 단순한 전염병이 아니다. 그것은 인간의 본성을 드러내는 리트머스 시험지다. 눈이 보이지 않을 때, 우리는 더 배려할까? 아니면 더 이기적일까? 《눈먼 자들의 도시》는 후자라는 냉혹한 현실을 그려낸다. 하지만 동시에 그 안에서 피어나는 작은 희망들 – 줄리아의 인내, 여성들의 연대, 새로운 세상을 향한 발걸음 –은 여운을 남긴다.

영화의 말미, 사람들이 수용소를 탈출해 폐허가 된 도시로 나올 때, 우리는 되묻는다. “이들이 과연 다시 인간다운 삶을 살 수 있을까?” 줄리아가 살아남은 이유는, 그녀가 본 것을 말하지 않았기 때문이 아니라, 그 안에서도 ‘사람으로 존재’했기 때문이다.

재난 이후에도 인간다운 삶을 선택할 수 있느냐, 그것이 이 영화가 말하는 진짜 생존이다. 그리고 그 물음은 우리 모두에게 던지는 질문이기도 하다.